|

|

|

|

| Das Original |

Die Entwicklung des Ommr Linz geschah 1937/38 aus strategischen Gründen, um der Wehrmacht offene (abbordbare) Transportwagen zur Verfügung zu stellen. Die Omm Wagen stellten eine eigene Art zwischen der geschweißten Austauschbauart und der entfeinerten Kriegsbauart (hierfür zu aufwendig) dar. Die Nachfolgebauart Ommru Villach entsprach bezüglich der Tragfähigkeit dem Ommr Linz, besaß aber ein Untergestell mit außen liegenden Längsträgern mit einem räumlichen Sprengwerk, das ab 1941 auch für den Ommr Linz verwendet wurde. Vorher besaß der Linz ein räumliches Sprengwerk in der Wagenmitte und innen liegende, fischbauchartige Längsträger (außenliegende kamen beim Versuchswagen Omm Linz 109 zum Einsatz). Während man beim Linz die 1,00m hohen Wände abnehmen konnte, waren die 1,50m hohen Bordwände beim Villach nicht abbordbar, sondern fest mit dem Untergestell verbunden. Übrigens wurden T-Profile als Kastensäulen bis 1941 verwendet, danach stellte man wegen der höheren Steifigkeit auf U-Profile um. Beide Bauarten hatten Hildebrandt-Knorr Güterzugbremsen und es gab bei beiden Bauarten Versionen mit Handbremsbühne (LüP 10800mm), bzw. ohne (LüP 10100mm). Ferner gab es noch einige Unterschiede bei den Handbremswagen, nämlich was die Länge der Handbremskurbel anging, sowie ob es sich um absenkbare oder (un-) geteilte, umlegbare Bühnengeländer handelte.

Kurz noch zur Farbgebung: die Längsträger waren - wie auch der Wagenkasten - rotbraun, schwarz wurden sie erst bei der DB. Bei den ersten Villach Serien waren die Längsträger aber möglicherweise (bis etwa 1943) aus Rationalisierungsgründen schwarz, Werkaufnahmen belegen dies wohl. Die Untergestelle selbst waren allerdings immer schwarz. Dies habe ich dann so auch auf den Linz angewendet.

Die mir zur Verfügung stehende Literatur behandelt Wagen und deren Anstriche im Vergleich zur Militärfahrzeugliteratur eher dürftig, Monografien zu bestimmten Güterwagentypen sucht man vergeblich. Ganz zu schweigen von solchen Monografien und bestimmten Epochen… Stefan Carstens und Wolfgang Diener haben mit ihren Büchern zweifellos Großartiges geleistet – aber leider ist es für mich nur ein grober Überblick mit letztendlich viel zu wenigen Details. Einerseits konnte ich hier sehr viele Grundlageninformationen finden, andererseits konnte ich die gewonnenen Erkenntnisse erstmal mangels detaillierterer Beschreibungen nicht wie gewünscht vertiefen und umsetzten.

| Der Bausatz |

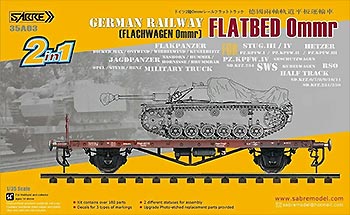

In diesem Fall ein Value-Pack mit zwei Wagen. Grundsätzlich handelt es sich hier um Linz-Wagen der Produktion ab 1942 (genauere Daten konnte ich nicht finden) mit außenliegenden Längsträgern ohne Bremserbühne. Wohl aber mit Bühnengeländer. Aber ohne Bordwände. Ein „Villach“ käme aufgrund der fehlenden feststehenden Bordwände auch gar nicht infrage. Fehlerbehaftet ist der Bausatz leider auch – was völlig unnötig wäre, würde man nicht die Fehler anderer Hersteller wiederholen!

Beispielsweise sind die Räder – und somit die Laufkreisdurchmesser – mit 25,5mm zu klein. Die Hülsenpuffer sind zu dünn und zu kurz, die Pufferteller mit dargestellten 450mm Originaldurchmesser zu groß, weil für Wagen mit „Länge über Puffer“ LüP über 14,0 Metern Länge. Zu den anderen Defiziten komme ich dann im Verlauf dieses Berichtes. Das heißt jetzt aber nicht, dass dieser Bausatz untauglich wäre. Es wurde einfach versäumt, es richtig zu anzupacken und ganze Arbeit zu leisten. Thunder Models ist da schon auf einem besseren Weg…

Der graue Kunststoff ist relativ weich, lässt sich aber gut versäubern. Dabei ist aber auf diverse Formentrennlinien zu achten! Der Guss an sich ist sauber und klar ausgeprägt. Die Vorbildtreue der Detaillierung allerdings lässt stark zu wünschen übrig, was sich aber erst im Verlauf der Recherche beim Bau zeigt. Nimmt man es nicht zu genau, ist hier aber alles im grünen Bereich! Ärgerlich sind allerdings Komponenten, die schlichtweg nicht berücksichtigt wurden und daher fehlen.

| Der Bau |

Bei zwei Kits könnte man ja gleich zwei Versionen bauen: einmal die mit den innen liegenden Fischbauchträgern. Und dann noch die mit einer Handbremsbühne und Langträgern außen. Wichtig sind auf den Maßstab 1:35 hochkopierte Zeichnungen mit möglichst vielen Ansichten. Weiterhin ist zu beachten, dass der Mittelpunkt der Pufferteller 29,7mm bis 30,2mm über der Schienenoberkante (SO) liegen muss, die Unterkante des Sprengwerks 9,34mm (327mm im Original) über der SO.

Sinnvollerweise habe ich mir die Zeichnungen 522 und 525 (m. Bremserbühne) der Übersichtszeichensammlung „Die Güterwagen der Regelbauart“ von 1945 auf den Maßstab 1:35 hochkopiert. So konnte ich diverse Details der Bauweise abgreifen und übernehmen.

Schon in den Baustufen 1 bis 4 unterscheiden sich die beiden Varianten, weswegen es auch zwei separate Bauberichte gibt. Später sind auch noch weitere Unterschiede zu beachten. Auf diese gehe ich natürlich besonders ein. Allerdings behandele ich einige Punkte im Fischbauchträger-Bericht ausführlicher, weshalb man ihn beim Bau unbedingt mit zurate ziehen sollte!

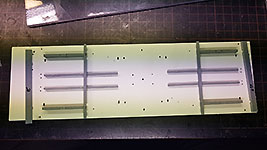

Die Bodenplatten sollten bis zur Fertigstellung des Untergestells mit Magneten auf einer Stahlplatte fixiert werden, damit sie sich möglichst wenig verziehen!!!

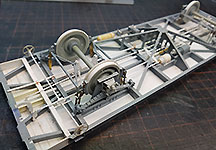

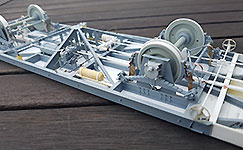

Außenlangträger mit Bremserbühne mit Druckluft-Lastabbremsung Hikg2

Grundsätzlich waren die Holzbohlen des Bodens bei Linz und Villach 72mm dick, was der höheren Traglast von 29,0t geschuldet war. Das bedeutet etwa 2,0mm in unserem Maßstab. Bei dieser Version hier bietet sich es an, den Boden aufzudicken, weil die Außenlangträger A1 insgesamt etwas höher als die im Bausatz angebotenen wirken sollen. Hierzu kann man die Fotos und Zeichnungen aus Güterwagen Bd.3 von Stefan Carstens als Referenz nutzen. Ich habe die Löcher an der Unterseite der Bodenplatten (Bstf.1) auf Klarsichtsheet (Deckblatt für Klemmhefter) übertragen, und danach dann diese Schablone auf 0,5mm Plastiksheet. Die korrekten Positionen der Löcher überprüfte ich sodann mit den Teilen des Untergestells aus Baustufe 2 und 3, verklebte dann die Unterbodenaufdickung und kam so auf eine Stärke von etwa. 2,0 Millimetern.

Grundsätzlich waren die Holzbohlen des Bodens bei Linz und Villach 72mm dick, was der höheren Traglast von 29,0t geschuldet war. Das bedeutet etwa 2,0mm in unserem Maßstab. Bei dieser Version hier bietet sich es an, den Boden aufzudicken, weil die Außenlangträger A1 insgesamt etwas höher als die im Bausatz angebotenen wirken sollen. Hierzu kann man die Fotos und Zeichnungen aus Güterwagen Bd.3 von Stefan Carstens als Referenz nutzen. Ich habe die Löcher an der Unterseite der Bodenplatten (Bstf.1) auf Klarsichtsheet (Deckblatt für Klemmhefter) übertragen, und danach dann diese Schablone auf 0,5mm Plastiksheet. Die korrekten Positionen der Löcher überprüfte ich sodann mit den Teilen des Untergestells aus Baustufe 2 und 3, verklebte dann die Unterbodenaufdickung und kam so auf eine Stärke von etwa. 2,0 Millimetern.

Die Bremserbühne entstand aus dem Unterboden des Dragon Ommr (No. 6086) Kit, weil er dieselbe Struktur wie der Sabre Boden aufweist. Unterfüttern musste ich hier mit 0,75mm Sheet. Die Bühne ist 2,0 cm, also vier Bohlen tief. An der Stoßkante zwischen Bremserbühne und Ladefläche sollten auf der Bühnenseite die Aufnahmen für die Winkeleisen der Kastensäulen der (nicht vorhandenen) Kopfklappe (Ladebordwand) ausgeklinkt werden. Und zwar rechteckig, 3,0x2,0 Millimeter, für U-Profil Kastensäulen ab 1941!

Als nächstes kam nun der Untergestellrahmen an die Reihe. Dankenswerterweise kann man gut mit Evergreen Profilen arbeiten, was so manches erleichtert. Bei der Version mit Bremserbühne rückt der ganze Untergestellrahmen knapp 3mm nach vorne zur Bremserbühne hin, der Wagen wirkt dadurch leicht asymmetrisch. Die Querprofile (A8, A11, A20) durchbohrte ich mittig, um später eine 2,5mm Zugstange nachzurüsten. Für diese habe ich auch Zugfedernplatten (Kegelfeder) aus diversen Plastikröhrchen und U-Profilen scratch gebaut. An den Teilen B9 kann man die Federnfangböcke überarbeiten – wenn man denn will!

Als nächstes kam nun der Untergestellrahmen an die Reihe. Dankenswerterweise kann man gut mit Evergreen Profilen arbeiten, was so manches erleichtert. Bei der Version mit Bremserbühne rückt der ganze Untergestellrahmen knapp 3mm nach vorne zur Bremserbühne hin, der Wagen wirkt dadurch leicht asymmetrisch. Die Querprofile (A8, A11, A20) durchbohrte ich mittig, um später eine 2,5mm Zugstange nachzurüsten. Für diese habe ich auch Zugfedernplatten (Kegelfeder) aus diversen Plastikröhrchen und U-Profilen scratch gebaut. An den Teilen B9 kann man die Federnfangböcke überarbeiten – wenn man denn will!

Die Pufferstreben (B10 u. B11) änderte ich gemäß einer Draufsichtzeichnung und ergänzte noch ein Profil unter dem Übergang zur Bremserbühne. Bei den Außenlangträgern (A1) wurde der Bereich unter der Bremserbühne um ca. 1,95mm verlängert, hier aber kein T-Profil erstellt. Die Aufhängungen für die Zurrösen (B23) könnte man auch weiter nach oben verlegen – wenn man das denn will…

Die Pufferbohlen (A12) verlangen erhöhte Aufmerksamkeit: die Kulisse des Kupplungshakens (Y13) ist schlichtweg falsch. Hier habe ich von hinten aufgebohrt, die Öffnung rechteckig aufgefeilt und einen Streifen Profil (0,25x1,0mm) eingeklebt. Auf die Ecken kam jeweils eine 0,8mm Schraube mit Bolzen. Hierbei richtet man sich am besten nach Fotovorlagen. In Baustufe 9 sollen diverse Löcher gebohrt werden – doch Obacht! “A“ ist die vordere Pufferbohle, hier würde nur das Loch für Y18 (Druckluftschlauch) gebohrt werden - oder eben auch nicht! Die Anschlüsse der Druckluftschläuche liegen nämlich unter den Pufferbohlen. Sie sind an einem Winkelblech mit der Hauptleitung verbunden, welche unter dem Untergestellrahmen verläuft. Die in der Anleitung rot gekennzeichneten Angüsse für Zurrösen und Knebelwelle (A4) werden entfernt. Die hintere Bohle “B“ wird gemäß der Anleitung gebohrt, Löcher für Y18 (bei mir nicht) und die Trittstufenhalterung A3. Geländer und Handbremse (nicht mit der Feststellbremse verwechseln!) in Bstf. 14 sind übrigens Quatsch, die gehören nur an die Bremserbühne – falls vorhanden!

Die Geometrie des Sprengwerks (besonders Teil C1) scheint soweit korrekt zu sein. Eine schnelle Überprüfung zeigt, dass die Unterkante des Sprengwerks auf etwa einer Linie mit der Oberkante der Achshalterstege (PE-10) liegen sollte. Zumindest laut der Seitenansichtszeichnung in der Bauanleitung ist dies der Fall. Ich habe weiterhin Diagonalverstrebungen lt. Zeichnung vorne und hinten an den Enden des Unterbodens, sowie die 2,0mm messende, durchgehende Zugstange ergänzt. Dazu musste ich das Sprengwerk C1 durchbohren, weitere Bohrungen werden ggf. später auch noch notwendig. Achtung: in Baustufe 4 sind die L-Profile A16 und A17 verkehrt herum in den Bauplan eingezeichnet! Will meinen, die Profilseite müsste nach außen zeigen. Genaugenommen sollten hier T-Profile verbaut sein, was mir aber erst nach der Lackierung aufgefallen ist… ich habe den Fehler dennoch nachträglich ohne größeren Aufwand behoben!

Die Geometrie des Sprengwerks (besonders Teil C1) scheint soweit korrekt zu sein. Eine schnelle Überprüfung zeigt, dass die Unterkante des Sprengwerks auf etwa einer Linie mit der Oberkante der Achshalterstege (PE-10) liegen sollte. Zumindest laut der Seitenansichtszeichnung in der Bauanleitung ist dies der Fall. Ich habe weiterhin Diagonalverstrebungen lt. Zeichnung vorne und hinten an den Enden des Unterbodens, sowie die 2,0mm messende, durchgehende Zugstange ergänzt. Dazu musste ich das Sprengwerk C1 durchbohren, weitere Bohrungen werden ggf. später auch noch notwendig. Achtung: in Baustufe 4 sind die L-Profile A16 und A17 verkehrt herum in den Bauplan eingezeichnet! Will meinen, die Profilseite müsste nach außen zeigen. Genaugenommen sollten hier T-Profile verbaut sein, was mir aber erst nach der Lackierung aufgefallen ist… ich habe den Fehler dennoch nachträglich ohne größeren Aufwand behoben!

In den Baustufen 5 und 6 wird das Laufwerk mit den Bremsklötzen aufgebaut. Die Achshalterstege an den Achshaltern B7 sind so in Ordnung, ich habe sie nicht durch die Ätzteile ersetzt. Tut man das aber, lassen sich die Radsätze später einfacher einbauen! Die Räder (Y5) sind im Durchmesser zu klein. Um die korrekten 940mm des Originals zu erreichen, klebte ich Radreifen aus Plastikstreifen 0,56x2,84mm von Evergreen (No. 8210) auf. Die planen (falsch!) Spurkränze beklebte ich mit 1,0mm Evergreen No. 240 Halbrundprofil. Spalten verfüllte ich mit Produkten von Gunze. Hier bohrte ich noch jeweils zwei Löcher in die Räder, welche die Spannung aus gegossenen Rädern nehmen. Die Gußstruktur auf den Radlagern erzielte ich mit Mr. Surfacer 1000, es fehlen hier leider die angegossenen Herstellerschriftzüge. Die Blattfedern ergänzte ich um eine weitere Lage, es müssen neun statt nur acht Blattfedern sein. Außerdem gravierte ich noch oben die fehlenden Führungssicken nach. Dann folgte der Einbau der Radsätze – und erfreulicherweise passte alles ohne zu kippeln! Danach waren die Bremsen dran: bei den Bremsklötzen (B6) fehlt leider eine Gravur, die die Beläge vom Bremsträger trennt. Habe ich aber nicht nachgearbeitet. Für die Hängeisen nutzte ich die Ätzteile B2 und B3, um die ganze Angelegenheit zum Einstellen beweglich zu halten. Wegen der späteren Bemalung sollten die Räder drehbar bleiben. Die Ätzteile habe ich mit dem etwa 170°C heißen Lötkolben auf B6 und B13 aufgeschmolzen, sowie die (verlöteten) Querriegel mit Rundmaterial verbunden, um etwas mehr Stabilität zu erzielen. Zu suchen haben diese Stege da nix – und sollten später wieder entfernt werden! Dann klebte ich die Bremsen ein und legte die Bremsbacken an die Räder. Diese Position sicherte ich mit verdünnter Ultra Glue von MIG, etwas Bewegung ist hier weiterhin möglich. Jetzt klebte ich die Bremsdreiecke B16 ein, die Nase steht in etwa einer Flucht mit der Achsunterseite. An den Bremsbacken habe ich noch die Ziehl‘schen Federn aus weichem, ca. 0,5mm Kupferdraht und weitere Details ergänzt. Weitere wichtige Anmerkungen zum Thema finden sich beim Baubericht der Fischbauchträgerversion.

Und bis auf einige nicht besonders schöne Aggregate in Bstf. 7 und 8 war es dann auch schon die ganze Herrlichkeit, die Sabre zu bieten hat. Für mancherlei fehlende Komponenten nahm ich Teile von Thunder‘s Gr Kassel (35092) als Vorlage…

Dieses Linz Modell hat eine HikG Bremse mit Steuerventil Hikg2 und Druckluft Lastabbremsung. Das bedeutet u.a. dass ein Eigengewicht Bremszylinder ergänzt werden muss. Aber mehr dazu später!

Die ganze Angelegenheit mit den Bremszugstangen usw. ist ziemlich komplex und sieht je nach Zeichnung immer wieder etwas anders aus. Deswegen bin ich hier auch manchmal Kompromisse eingegangen, fehlende Vorlagen führten zu baubedingten Umsetzungen, bzw. Herleitungen. Zu sehen sind diese „Eigenkreationen“ aber später eh kaum noch, ist eher was für’s eigene Gewissen. Auch unterscheiden sich die verschiedenen Bremsanlagen diverser Wagen untereinander, einschließlich der unterschiedlichen Varianten bei einem Bremsentyp. Und hier steht dann der Panzermodeller irgendwann voll auf dem Schlauch, weil nicht sein Fachgebiet…

Die ganze Angelegenheit mit den Bremszugstangen usw. ist ziemlich komplex und sieht je nach Zeichnung immer wieder etwas anders aus. Deswegen bin ich hier auch manchmal Kompromisse eingegangen, fehlende Vorlagen führten zu baubedingten Umsetzungen, bzw. Herleitungen. Zu sehen sind diese „Eigenkreationen“ aber später eh kaum noch, ist eher was für’s eigene Gewissen. Auch unterscheiden sich die verschiedenen Bremsanlagen diverser Wagen untereinander, einschließlich der unterschiedlichen Varianten bei einem Bremsentyp. Und hier steht dann der Panzermodeller irgendwann voll auf dem Schlauch, weil nicht sein Fachgebiet…

Grundsätzlich musste ich viel im Netz recherchieren, sehr hilfreich ist hierbei die Website www.bremsenbude.de, im ihrem Downloadbereich kann man u.a. viele Knorr - Betriebsanleitungen herunterladen!

Zuerst kopierte ich nun die Zylinder- / Festpunkthebel, sowie die Bremshebel aus dem Sabre-Bausatz. Sie fielen etwas größer aus, was nicht weiter schadete. Die Zylinder- / Festpunkthebel musste ich sogar nochmals verlängert nachbauen. Messen ist hier erstmal nicht, vieles kann erst im Bauverlauf angepasst werden. Die Bremshebelwiderlager schnitt ich mittels Kreisschablonen und Anreißnadel anhand von Zeichnungen aus, und verklebte sie dann mit einer selbstgebauten Lehre mit den Bremshebelprofilen. Die Bremshebel befestigte ich sodann an den Laschen der Bremsdreiecke. Die Hebeldrehpunkte entstanden – wie auch bei den anderen Hebeln – aus Plastikscheibchen. Jetzt verklebte ich die noch nicht durchgetrocknete Konstruktion mit den Laschen der Bremsdreiecke und richtete sie wie gewünscht etwas winkelig aus. Abgekantete Winkelprofile aus z.B. Evergreen No. 102 dienten als Aufhängung der Bremshebel an den Langträgern der Unterkonstruktion.

Zuerst kopierte ich nun die Zylinder- / Festpunkthebel, sowie die Bremshebel aus dem Sabre-Bausatz. Sie fielen etwas größer aus, was nicht weiter schadete. Die Zylinder- / Festpunkthebel musste ich sogar nochmals verlängert nachbauen. Messen ist hier erstmal nicht, vieles kann erst im Bauverlauf angepasst werden. Die Bremshebelwiderlager schnitt ich mittels Kreisschablonen und Anreißnadel anhand von Zeichnungen aus, und verklebte sie dann mit einer selbstgebauten Lehre mit den Bremshebelprofilen. Die Bremshebel befestigte ich sodann an den Laschen der Bremsdreiecke. Die Hebeldrehpunkte entstanden – wie auch bei den anderen Hebeln – aus Plastikscheibchen. Jetzt verklebte ich die noch nicht durchgetrocknete Konstruktion mit den Laschen der Bremsdreiecke und richtete sie wie gewünscht etwas winkelig aus. Abgekantete Winkelprofile aus z.B. Evergreen No. 102 dienten als Aufhängung der Bremshebel an den Langträgern der Unterkonstruktion.

Die (spätere) Oberseite der Zylinder- / Festpunkthebel verklebte ich nun (schräg) ausgerichtet in ihrer (unteren) Kulisse aus Plastikstreifen, die Zugstangen sollten möglichst waagerecht verlaufen. Alles weitgehend in Position geklebt, folgten jetzt einige Zugstangen aus Rundprofil (Evergreen No. 210). Die Enden stauchte mit einer Flachzange, um sie in die schmaleren Bremshebelzwischenräume einführen zu können. Bei den Zylinderhebeln übrigens müssten die Stangen eigentlich in ein gegabeltes Flachprofil zum Verstellen auslaufen – das habe ich mir aber erspart!

Den Lastbremszylinder aus dem Bausatz (C5, C6 u. C11) überarbeitete ich ein wenig, den Eigengeweicht Bremszylinder (Druckluft-Lastabbremsung) baute ich scratch. Durch diesen ändern sich die Positionen der beiden Zylinder, auch hierbei ging ich nach Zeichnungen vor.

Den Lastbremszylinder aus dem Bausatz (C5, C6 u. C11) überarbeitete ich ein wenig, den Eigengeweicht Bremszylinder (Druckluft-Lastabbremsung) baute ich scratch. Durch diesen ändern sich die Positionen der beiden Zylinder, auch hierbei ging ich nach Zeichnungen vor.

Nach und nach baute ich nun lt. Zeichnungen die Bremszugstangen auf, wickelte mir eine Rückziehfeder, erstellte Festpunktblöcke/ -hebel, u.a. für eine Endbremsstange (die andere mündet an der Handbremskulisse) und versah die Hauptbremszugstange mit einem Bremsgestängesteller aus Plastikrohr – mehr dazu später, weil dann noch was dazu kommt. Die Handbremskulisse baute ich nach Zeichnungen und Originalen im DGEG Museum BO-Dahlhausen scratch auf und bereitete den Notbremshahn auf der Hauptluftleitung vor. Auch dazu später abschließend unter „Bstf.10“ mehr. Zur Fertigstellung der Bremsmechanik brachte ich die Unterseiten der Zylinder- / und Festpunkthebel an, klebte die Plastikscheibchen der Drehpunkte auf, und vervollständigte die Kulissen mit Winkeln aus Evergreenstreifen No. 101 und 102.

Fehlten noch die Handräder der Feststellbremse: auch hierbei konnte ich nur raten… Die Handräder selbst stammen aus der Grabbelkiste, die Achsen an ihnen laufen von den äußeren Halteprofilen asymmetrisch an der Handbremszugstange in einer Art Getriebekasten für Stirnzahnräder zusammen. Herleitung eben…

Und als wäre dies alles nicht schon genug, komme ich jetzt zu der Druckluft: die Aggregate der Luftdruckbremse (Steuerventil mit Löseventil) in den Baustufen 7 und 8 sind recht eckig und müssten eigentlich etwas gefälliger gestaltet sein. Habe ich aber nicht geändert. Am Hauptsteuerventil (C9 und C10) fehlt für die Hikg2 Version der Umstellhahn für den (Druckluft) Lastwechsel (Leer – Beladen), er wird also scratch gebaut und in eine Nut eingepasst. Am Kopf des Ventilträgers (vorne das Haupt-, hinten das Nebensteuerventil) befindet sich mittig die Lösevorrichtung, an der die Schutzkappe fehlt. An diesem Kopf entfernte ich die beiden mittig angegossenen Sechskantmuttern. Links kommt eine Bohrung, etwa 0,8mm für 0,7er Bleidraht, vorne unten und rechts hinten unten in Bezug auf die entfernten Sechskantmuttern für die Luftleitungen des Bremszylinders, bzw. des Hilfsluftbehälters. Auf das Ätzteil PE-4 kommt ein Stück Plastikrundprofil, Ø 1,2mm und ca. 1,8mm Höhe. Der Ventilträger (C7 und C8) erhält auf seiner linken Seite eine Bohrung für die Hauptluftleitung, auf der rechten Seite aber zwei Bohrungen für die Verbindung zum Vorratsluftbehälter und den Rohranschluss zum Lastbremszylinder; genau an den Stellen, an denen die Ätzteile PE-8 verklebt werden sollen. Er muss nämlich um 90° gedreht mit dem Hauptsteuerventil verklebt werden. Die Klebeführungen auf der (letztendlichen) Oberseite werden entfernt, hinten wird eine Aussparung für das oben erwähnte Plastikrundprofil ausgeschnitten und nun links (von hinten gesehen) mittig unten die Bohrung, rechts unten die zwei Bohrungen für die Druckluftleitungen. Der Steg auf der Unterseite verläuft nun also parallel zur Fahrtrichtung! Zuletzt werden noch zwei Befestigungsprofile mit den PE-8 Muttern an den Außenseiten des Ventilträgers verlebt.

Und als wäre dies alles nicht schon genug, komme ich jetzt zu der Druckluft: die Aggregate der Luftdruckbremse (Steuerventil mit Löseventil) in den Baustufen 7 und 8 sind recht eckig und müssten eigentlich etwas gefälliger gestaltet sein. Habe ich aber nicht geändert. Am Hauptsteuerventil (C9 und C10) fehlt für die Hikg2 Version der Umstellhahn für den (Druckluft) Lastwechsel (Leer – Beladen), er wird also scratch gebaut und in eine Nut eingepasst. Am Kopf des Ventilträgers (vorne das Haupt-, hinten das Nebensteuerventil) befindet sich mittig die Lösevorrichtung, an der die Schutzkappe fehlt. An diesem Kopf entfernte ich die beiden mittig angegossenen Sechskantmuttern. Links kommt eine Bohrung, etwa 0,8mm für 0,7er Bleidraht, vorne unten und rechts hinten unten in Bezug auf die entfernten Sechskantmuttern für die Luftleitungen des Bremszylinders, bzw. des Hilfsluftbehälters. Auf das Ätzteil PE-4 kommt ein Stück Plastikrundprofil, Ø 1,2mm und ca. 1,8mm Höhe. Der Ventilträger (C7 und C8) erhält auf seiner linken Seite eine Bohrung für die Hauptluftleitung, auf der rechten Seite aber zwei Bohrungen für die Verbindung zum Vorratsluftbehälter und den Rohranschluss zum Lastbremszylinder; genau an den Stellen, an denen die Ätzteile PE-8 verklebt werden sollen. Er muss nämlich um 90° gedreht mit dem Hauptsteuerventil verklebt werden. Die Klebeführungen auf der (letztendlichen) Oberseite werden entfernt, hinten wird eine Aussparung für das oben erwähnte Plastikrundprofil ausgeschnitten und nun links (von hinten gesehen) mittig unten die Bohrung, rechts unten die zwei Bohrungen für die Druckluftleitungen. Der Steg auf der Unterseite verläuft nun also parallel zur Fahrtrichtung! Zuletzt werden noch zwei Befestigungsprofile mit den PE-8 Muttern an den Außenseiten des Ventilträgers verlebt.

Nun habe ich die Ventileinheit in Position geklebt und nach der Durchtrocknung angefangen, die Leitungen mit 0,7mm Bleidraht nach und nach aufzubauen. Hier fehlt ein Absperrhahn an der Leitung zwischen Ventilträger und Absperrhahn. Weiter ging es mit der Lösevorrichtung aus 0,3—Messingdraht. In diversen Zeichnungen ist das Steuerventil übrigens um 90° gedreht – aber nicht beim Linz! Daher musste ich bei der Verbindung Stellhebel / Umstellhahn etwas tricksen: die 90° Kurve leistet hier ein angedeuteter Bowdenzug.

Danach verbaute ich die Teile für den Lastwechsel (hier 2x PE-6), an A13 entfernte ich die Aufnahmen für den Stellhebel (PE-10). Die Stellhebel werden mit verdünntem Spachtel aufgedickt und separat rot lackiert, später mit den bemalten Aufnahmen verklebt, und diese Einheit dann auf die mit den Decals versehenen Umsteller geklebt. Zwischen die beiden Teile A13 kam nun eine Welle aus 0,64mm Rundmaterial, und auf diese vorher eine Plastikhülse für den Stellhebel und seine Verbindung aus 0,5mm Plastikrundprofil zum Umstellhahn des Lastwechsels am Hauptsteuerventil. Die Lastwechselumsteller (A13) sind zueinander versetzt, weil an einem zwei 90° Zahnräder als Getriebe verbaut sind. Und zwar, damit die Stellhebel beide in dieselbe Stellung drehen. Zu kompliziert? Da hilft nur Bilder gucken und improvisieren!

Den zuvor schon erwähnten Bremsgestängesteller versah ich nun mit Gelenk, einem Bedienhebel und einer Kulisse. Außerdem verlängerte ich das Plastikrundrohr neben dem Gelenk noch um etwa 3,0mm. Das ganze Teil ist hier eher angedeutet, für einen korrekten Nachbau fehlten mir einfach die Nerven.

Zuletzt erstellte ich noch Fanglaschen für die Bremsdreiecke (B16) aus ca. 1,0mm x 4,5mm Alustreifen in Stärke 0,15mm.

Das alles ist sehr komplex, schlecht dokumentiert und in verschiedenen Versionen immer wieder anders konfiguriert. Auch die diversen Anbieter aus dem Eisenbahnmodellbereich scheinen keine klare Linie zu verfolgen – zudem gibt es wohl auch noch Unterschiede bei den verschiedenen Epochen! Zu alldem richtet man sich also am besten nach dem Hikbr1941 PDF auf bremsenbude.de und die zahlreichen Zeichnungen aus dem Netz, um einigermaßen schlüssig zu arbeiten!

Oberdeck (A2):

Ich hatte ja die Oberdecksteile A2 mit Magneten auf einer Stahlplatte fixiert und dann die Untergestellrahmenteile verklebt. Trotzdem machte das Oberdeck in der Mitte einen Buckel, was ich auf den weichen Kunststoff zurückführe – immerhin sind die Längsträger (A1) gerade geblieben. Egal. An den Stellen, an denen die Last (in diesem Fall Holzbohlen) positioniert werden soll, habe ich mit einem mir der Blechschere zugeschnittenen Streifen Edelstahlblech überschüssiges Material abgetragen und so entsprechende Vertiefungen ins Oberdeck graviert. So ein Metallstreifen hat einen scharfen Grat, der im weichen Kunststoff wie ein Abziehklinge wirkt. Als Führung diente mir ein Blechstreifen.

Die Halter der Kastensäulen (B15 u. B23) habe ich ausgedünnt; sie sind für das Baujahr ab 1941 korrekt.

Baustufe 10 und folgende:

Ist das Schlimmste nun überstanden? Ich glaube nicht! Die Zurrösen (B1 und B14) entfallen an der Unterseite der Bremsbühne und sitzen ansonsten bei den zeitgenössischen Versionen da, wo sie in der Anleitung auch angegeben sind. Bei späteren Bundesbahn-Versionen sind sie etwas zur Mitte hin versetzt.

Ist das Schlimmste nun überstanden? Ich glaube nicht! Die Zurrösen (B1 und B14) entfallen an der Unterseite der Bremsbühne und sitzen ansonsten bei den zeitgenössischen Versionen da, wo sie in der Anleitung auch angegeben sind. Bei späteren Bundesbahn-Versionen sind sie etwas zur Mitte hin versetzt.

Die Pufferbohle: für Details hierzu siehe meinen anderen Linz Baubericht. Die Seilösen habe ich auf der vorderen Pufferbohle entfernt. Außerdem kam bis Ende ‘41 die Sicherheitskupplung zum Einsatz, also noch ein weiterer Kupplungshaken mit einem Bügel als Notkupplung. Dieser Haken mit gegabelten Kupplungslaschen fehlt leider im L.Z. Conversion, ich musste ihn also scratch bauen. Als Vorlage diente mir wiederum der K5 Bausatz von Trumpeter, darin ist das Teil enthalten. Beim Karl Kit übrigens auch. Die Haken von L.Z. müssen auch etwas nachgearbeitet werden. Sie sind zu dick und zu wuchtig. Sie habe ich dann mit den gegabelten Laschen verklebt und mit Sekundenkleber den Übergang gestaltet.  Und auch die Schraubaugen wurden nicht vergessen! Die Kupplungslaschen von L.Z. waren ziemlich verzogen. Ich habe sie in einen Blechdeckel gelegt, ein kleines Stück Edelstahlblech darüber gelegt, und das dann mit Magneten fixiert. Somit waren die Laschen schon mal ausgerichtet. Dabei war die Lage der Kröpfungen, ob oben oder unten, völlig egal! Dann habe ich für etwa fünf Sekunden 50° bis 60° heißes Wasser darüber gekippt und danach 15 Min. abkühlen lassen. Alles gerade! Die fehlenden Bügel entstanden aus 0,75mm Rundprofil, in kochendes Wasser getaucht und über ein 1,5mm dickes Stück Sheet gebogen. Auch hier kamen noch Schraubaugen hinzu.

Und auch die Schraubaugen wurden nicht vergessen! Die Kupplungslaschen von L.Z. waren ziemlich verzogen. Ich habe sie in einen Blechdeckel gelegt, ein kleines Stück Edelstahlblech darüber gelegt, und das dann mit Magneten fixiert. Somit waren die Laschen schon mal ausgerichtet. Dabei war die Lage der Kröpfungen, ob oben oder unten, völlig egal! Dann habe ich für etwa fünf Sekunden 50° bis 60° heißes Wasser darüber gekippt und danach 15 Min. abkühlen lassen. Alles gerade! Die fehlenden Bügel entstanden aus 0,75mm Rundprofil, in kochendes Wasser getaucht und über ein 1,5mm dickes Stück Sheet gebogen. Auch hier kamen noch Schraubaugen hinzu.

Die Knebelwelle gibt es nur an der hinteren Pufferbohle, die Halterungen sind stark überarbeitet. Die Druckluftanschlüsse von L. Z. Models sind an Winkelblechen befestigt, für die Schlauchkupplungen gibt es scratch gebaute Halterungen nach Fotovorlagen. Der Rangiertritt hinten könnte hier mit Riffel- oder Rautenblech belegt werden, ebenso die selbstgebauten Tritte seitlich der Bremserbühne.

Da wären doch noch das Bremserbühnengeländer, die Handbremskulisse… und der Notbremshahn: für das absenkbare Bühnengeländer nahm ich die Bausatzteile und überarbeitete sie. Leider finden sich hierzu keine brauchbaren Fotovorlagen, sodass ich hier etwas improvisieren musste. Beim Getriebe der Handbremskulisse (C15), das ist der untere, abgeschrägte Teil, gibt es verschiedene Versionen. Ich habe hier die vorhandene gewählt und Gestänge und Hebel zur Bremszugstange gebaut. Ebenso den Notbremszug mit dem Notbremshahn/-ventil, der an der Hauptluftleitung angeschlossen ist. Etwas improvisiert, richtete ich mich grob nach Zeichnungen aus dem Internet. Die Signalhalter sind Ätzteile von L. Z. Models.

Da wären doch noch das Bremserbühnengeländer, die Handbremskulisse… und der Notbremshahn: für das absenkbare Bühnengeländer nahm ich die Bausatzteile und überarbeitete sie. Leider finden sich hierzu keine brauchbaren Fotovorlagen, sodass ich hier etwas improvisieren musste. Beim Getriebe der Handbremskulisse (C15), das ist der untere, abgeschrägte Teil, gibt es verschiedene Versionen. Ich habe hier die vorhandene gewählt und Gestänge und Hebel zur Bremszugstange gebaut. Ebenso den Notbremszug mit dem Notbremshahn/-ventil, der an der Hauptluftleitung angeschlossen ist. Etwas improvisiert, richtete ich mich grob nach Zeichnungen aus dem Internet. Die Signalhalter sind Ätzteile von L. Z. Models.

Jetzt aber erstmal zu den Puffern: Schrott. Aufgrund in jeder Beziehung verkehrter Maße schlichtweg unbrauchbar. Das können die Mitbewerber aber übrigens auch... Interessanterweise sind die alten Dragon Puffer nahezu perfekt - außer, dass die Pufferteller auch hier zu groß sind! Besonders die zu großen Pufferteller am Sabre Modell fallen auf: hier handelt es sich um 450mm Teile für Wagen über 14,00 Meter Länge über Puffer (LüP). Richtig wären hier 370mm Teller, also 10,57mm im Maßstab 1:35! Die Grundplatten auf den Pufferbohlen (A12) fallen auch etwas unterdimensioniert aus, weshalb dort beim Durchmesser der Pufferhülsen etwas getrickst werden muss. Das fällt nun aber wirklich nicht auf! Die ganze Puffereinheit mit den korrekten Maßen kommt aus dem Filamentdrucker. Hierfür vielen Dank, mein Sohn! Die Befestigungsmuttern der Pufferteller habe ich nachträglich ergänzt. Zur besseren Handhabung wurde am hinteren Ende des Puffers 4,0mm Rundmaterial gedruckt. Man kann es nun in z.B. eine Drehbank einspannen, ferner dient es später als Halter bei der Lackierung. Die abgerundeten Pufferteller habe ich auf einer Drehbank freihändig mit einem Drehstahl, einer geraden Skalpellklinge und Schleifpapier gestaltet. Das Filament lässt sich leider nur schwer bearbeiten, die einzelnen Druckschichten lassen sich mittels Filler & Primer homogenisieren. Kleben kann man ganz gut mit Ultra Glue von MIG (2031), muss aber gut und lange durchtrocknen! Ich habe die Puffer separat grundiert, weil ich eben ggf. die eventuell sichtbaren Druckschichten verschwinden lassen wollte. Es ist übrigens korrekt, dass die Hülsen der Ringfederpuffer leicht konisch sind, Kegelfederpufferhülsen sind eher gerade. Den Zeichnungen und einigen zeitgenössischen Fotos zufolge jedenfalls…

Jetzt aber erstmal zu den Puffern: Schrott. Aufgrund in jeder Beziehung verkehrter Maße schlichtweg unbrauchbar. Das können die Mitbewerber aber übrigens auch... Interessanterweise sind die alten Dragon Puffer nahezu perfekt - außer, dass die Pufferteller auch hier zu groß sind! Besonders die zu großen Pufferteller am Sabre Modell fallen auf: hier handelt es sich um 450mm Teile für Wagen über 14,00 Meter Länge über Puffer (LüP). Richtig wären hier 370mm Teller, also 10,57mm im Maßstab 1:35! Die Grundplatten auf den Pufferbohlen (A12) fallen auch etwas unterdimensioniert aus, weshalb dort beim Durchmesser der Pufferhülsen etwas getrickst werden muss. Das fällt nun aber wirklich nicht auf! Die ganze Puffereinheit mit den korrekten Maßen kommt aus dem Filamentdrucker. Hierfür vielen Dank, mein Sohn! Die Befestigungsmuttern der Pufferteller habe ich nachträglich ergänzt. Zur besseren Handhabung wurde am hinteren Ende des Puffers 4,0mm Rundmaterial gedruckt. Man kann es nun in z.B. eine Drehbank einspannen, ferner dient es später als Halter bei der Lackierung. Die abgerundeten Pufferteller habe ich auf einer Drehbank freihändig mit einem Drehstahl, einer geraden Skalpellklinge und Schleifpapier gestaltet. Das Filament lässt sich leider nur schwer bearbeiten, die einzelnen Druckschichten lassen sich mittels Filler & Primer homogenisieren. Kleben kann man ganz gut mit Ultra Glue von MIG (2031), muss aber gut und lange durchtrocknen! Ich habe die Puffer separat grundiert, weil ich eben ggf. die eventuell sichtbaren Druckschichten verschwinden lassen wollte. Es ist übrigens korrekt, dass die Hülsen der Ringfederpuffer leicht konisch sind, Kegelfederpufferhülsen sind eher gerade. Den Zeichnungen und einigen zeitgenössischen Fotos zufolge jedenfalls…

| Bemalung/Alterung |

Als Primer verwendete ich Primer & Filler von AK (No.768), vorher reinigte ich das Modell mit Isopropylalkohol. Das gesamte Modell lackierte ich mit einer Mischung aus Tamiya XF-1 und XF-69 im Verhältnis 4:1. Für die nun folgenden Aktionen lohnt ein Blick in die ausführlichere Bemalungsanleitung im Fischbauchträgerbericht!

Die Puffer bemalte ich übrigens separat, incl. Details und Alterung, um sie ggf. noch nachbearbeiten zu können. Das Washing der Puffer geschah mit einer Mischung aus Vallejo 149 und 306, tockengemalt habe ich mit Ölfarben.

Das Holzdeck wurde mit einer Mischung aus Tamiya XF-49 und XF-51 lackiert - ein etwas anderes Mischungsverhältnis als bei der Fischbauchversion sowie ein wolkiger, lasierender Überzug mit stark verdünntem XF-10 sorgte für farbliche Abgrenzung zum anderen Modell. Das Aufhellen einzelner Bereich geschah mit Vallejo 104, 111 und 165, das Washing mit AK’s Wash for Wood 263 und 045. Man sollte lieber in mehreren Schichten dünn auftragen, um den Effekt besser kontrollieren zu können.

Das Holzdeck wurde mit einer Mischung aus Tamiya XF-49 und XF-51 lackiert - ein etwas anderes Mischungsverhältnis als bei der Fischbauchversion sowie ein wolkiger, lasierender Überzug mit stark verdünntem XF-10 sorgte für farbliche Abgrenzung zum anderen Modell. Das Aufhellen einzelner Bereich geschah mit Vallejo 104, 111 und 165, das Washing mit AK’s Wash for Wood 263 und 045. Man sollte lieber in mehreren Schichten dünn auftragen, um den Effekt besser kontrollieren zu können.

Nebenher bemalte ich diverse Details, besonders die Räder und Bremsen brauchten eine Sonderbehandlung. Die Radkörper bepinselte ich mit verschiedenen Rotbrauntönen aus Pastellkreiden, angemischt mit White Spirit von AK. Nach guter Durchtrocknung verblendete ich mit einem Borstenpinsel. Die Bremsklötze (B6) weisen ja nun leider keine Gravur der Bremsbeläge auf: hier gestaltete ich mit Trockenmaltechniken und Washings mit Ölfarben, um einen gewissen Kontrast zu erzielen. Danach erfolgte ein erstes Washing mit verschiedenen Brauntönen. Ich arbeite hierbei gerne mit stark verdünnten Ölfarben. Allerdings gibt es auch heikle Bereiche, an denen Verdünnung eventuell Schaden anrichten könnte. Hier nahm ich also lieber verdünnte Vallejo Farben. Eine solche Stelle sind z.B. die gebogenen Aufnahmen des versenkbaren Geländers: beim Versuch, hier mit Plastikkleber zu kleben, rissen sie an der Biegestelle. Also hier lieber keine Verdünnung aufpinseln – sicher ist sicher!

Jetzt konnten auch die Puffer verklebt werden. Merke: der runde Puffer sitzt rechts. Also wenn man draufsteht und in Fahrtrichtung schaut!

Lohnt sich die farbliche Gestaltung des Untergestells? Wohl eher nicht, denn man sieht am Ende nichts davon. Also frisch ans Werk! Auf das gesamte Untergestell mit allen Hebelstangen und Leitungen tupfte ich unregelmäßig verschiedene Braun- und Ockertöne als Flugrost aus Pastellkreiden mit White Spirit nass auf. White Spirit trocknet weg, ohne eine Corona, wie z.B. Isopropylalkohol zu hinterlassen. Nach der Durchtrocknung verblendete ich die Pastelle trocken mit einem weichen Pinsel – an unempfindlichen Stellen mit einem Borstenpinsel. Einige heikle Stellen, wie z.B. die Hängeisen und die Bremsklötze bepinselte ich mit trockenen Pastellkreiden. Danach brachte ich feuchte Pastellkreiden in Staubtönen auf, und verblendete sie trocken. Nachdem ich mit dem Ergebnis zufrieden war, brushte ich Pigment Fixer von AK auf. Ich habe an einem alten Modell eine Versuchsreihe gestartet: der Pigment Fixer lässt helle Pastellkreiden stehen, im Gegensatz zu anderen Fixierungen. Pigmente verwende ich übrigens so gut wie nie. Es folgte ein Chipping mit verschiedenen Vallejo- bzw. AK Farben. Eine dünne Staubschicht aus mit Isopropyl verdünnten Tamiyafarben (XF-52 und XF-57) ließ sich danach ohne Probleme auf das Untergestell aufbrushen. Mit Tamiya Lacquer Thinner scheinen die Pastelle etwas dunkler zu werden – funktioniert aber auch gut. Griffester wird der Pastellauftrag dadurch aber nicht. Einige Stellen wurden nun mit verdünnter Vallejo Farbe schwarzbraun gewaschen und diverse Details mit Ölfarben trocken gemalt. An ausgewählten Stellen konnte nun noch ein Pinwash erfolgen.

Lohnt sich die farbliche Gestaltung des Untergestells? Wohl eher nicht, denn man sieht am Ende nichts davon. Also frisch ans Werk! Auf das gesamte Untergestell mit allen Hebelstangen und Leitungen tupfte ich unregelmäßig verschiedene Braun- und Ockertöne als Flugrost aus Pastellkreiden mit White Spirit nass auf. White Spirit trocknet weg, ohne eine Corona, wie z.B. Isopropylalkohol zu hinterlassen. Nach der Durchtrocknung verblendete ich die Pastelle trocken mit einem weichen Pinsel – an unempfindlichen Stellen mit einem Borstenpinsel. Einige heikle Stellen, wie z.B. die Hängeisen und die Bremsklötze bepinselte ich mit trockenen Pastellkreiden. Danach brachte ich feuchte Pastellkreiden in Staubtönen auf, und verblendete sie trocken. Nachdem ich mit dem Ergebnis zufrieden war, brushte ich Pigment Fixer von AK auf. Ich habe an einem alten Modell eine Versuchsreihe gestartet: der Pigment Fixer lässt helle Pastellkreiden stehen, im Gegensatz zu anderen Fixierungen. Pigmente verwende ich übrigens so gut wie nie. Es folgte ein Chipping mit verschiedenen Vallejo- bzw. AK Farben. Eine dünne Staubschicht aus mit Isopropyl verdünnten Tamiyafarben (XF-52 und XF-57) ließ sich danach ohne Probleme auf das Untergestell aufbrushen. Mit Tamiya Lacquer Thinner scheinen die Pastelle etwas dunkler zu werden – funktioniert aber auch gut. Griffester wird der Pastellauftrag dadurch aber nicht. Einige Stellen wurden nun mit verdünnter Vallejo Farbe schwarzbraun gewaschen und diverse Details mit Ölfarben trocken gemalt. An ausgewählten Stellen konnte nun noch ein Pinwash erfolgen.

Nun bemalte ich noch einige Details, die mit Schmierfett usw. versehen werden sollten: die Gewindestangen der Kupplungen beispielsweise, oder auch der Bremsensteller und der Bremskolben des Bremszylinders. Engine Grease von Abteilung 502 also überall, wo geschmiert wird. Stark verdünnt auch an den Puffern. Nämlich da, wo die Pufferstößel in die -hülsen übergehen. Bei dieser Gelegenheit kann auch gleich Pufferschmiere mittig auf die Pufferteller gegeben werden: eine Mischung aus schwarzer Ölfarbe und z.B. Gun Metal Pigmenten stellt frische Graphitschmiere dar, ringsherum kann man vorsichtig schwarze Pigmente oder Pastellkreiden als getrocknetes Fett beiarbeiten. Zuletzt erhalten die Radreifen ihr Finish mit einem Auftrag von True Metal Wax von AK, aufgetragen mit einem Pinsel, bzw. Micropinsel. Eine andere Möglichkeit wäre ein Auftrag aus Polished Metal Pigmenten, gebunden mit White Spirit. Polieren kann man beides, wenn man denn will! Ich habe die Radreifen mit einem Microbrush poliert und sie dann in ihrer endgültigen Position mit der Achse verklebt.

Nun bemalte ich noch einige Details, die mit Schmierfett usw. versehen werden sollten: die Gewindestangen der Kupplungen beispielsweise, oder auch der Bremsensteller und der Bremskolben des Bremszylinders. Engine Grease von Abteilung 502 also überall, wo geschmiert wird. Stark verdünnt auch an den Puffern. Nämlich da, wo die Pufferstößel in die -hülsen übergehen. Bei dieser Gelegenheit kann auch gleich Pufferschmiere mittig auf die Pufferteller gegeben werden: eine Mischung aus schwarzer Ölfarbe und z.B. Gun Metal Pigmenten stellt frische Graphitschmiere dar, ringsherum kann man vorsichtig schwarze Pigmente oder Pastellkreiden als getrocknetes Fett beiarbeiten. Zuletzt erhalten die Radreifen ihr Finish mit einem Auftrag von True Metal Wax von AK, aufgetragen mit einem Pinsel, bzw. Micropinsel. Eine andere Möglichkeit wäre ein Auftrag aus Polished Metal Pigmenten, gebunden mit White Spirit. Polieren kann man beides, wenn man denn will! Ich habe die Radreifen mit einem Microbrush poliert und sie dann in ihrer endgültigen Position mit der Achse verklebt.

Die Außenlangträger wurden jetzt noch an den relevanten Positionen per Pinsel mit einer Lage X-21 von Tamiya für das Aufbringen der Decals vorbereitet. Nachdem das erledigt war, folgte die Restbemalung. Zuerst wurden die rot bemalten und gealterten Lastwechselhebel mit Ultra Glue von MIG verklebt. Danach habe ich partiell trocken gemalt, also beispielsweise die Details der Halterungen der Knebelwelle hervorgehoben. Auch die Federschaken und die Federnpakete habe ich nachbearbeitet, weil hier alles noch etwas „flach“ wirkte. Desweiteren chippte ich hier und da noch ein wenig mittels der Schwammtechnik, weitere Lackabplatzer und Kratzer erstellte ich mit AK Weathering Pencils. Häufig beanspruchte Stellen behandelte ich mit Gun Metal Pigmenten, bzw. einem weichen Bleistift.

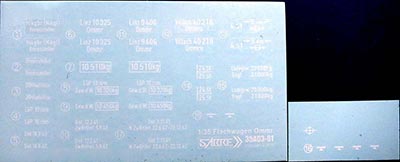

Beschriftung:

Der Schrifttyp DIN 1451 kommt bei den Bausatzdecals noch so ungefähr hin, die Farbe beispielsweise aber z.T. schon nicht mehr. Also für jede Version individuell recherchieren und bei Hartmann Original drucken lassen! Ich habe auf 7µm dünner Trägerfolie drucken lassen, damit die Ränder nicht so sehr auftragen. Wenn man die eingeweichten Decals nicht allzu nass (abtupfen) vom Trägerpapier löst kann man sie mit einer Pinzette halten, ohne dass sie sich einrollen. Ich arbeitete mit Gunze Mr. Setter und Mr. Softer. Man muss beim Positionieren aufpassen; Mr. Setter macht die Decals weich – sie können sich verziehen, wenn sie nicht auf dem Untergrund gleiten können, weil sie schon zu gut haften!

Der Schrifttyp DIN 1451 kommt bei den Bausatzdecals noch so ungefähr hin, die Farbe beispielsweise aber z.T. schon nicht mehr. Also für jede Version individuell recherchieren und bei Hartmann Original drucken lassen! Ich habe auf 7µm dünner Trägerfolie drucken lassen, damit die Ränder nicht so sehr auftragen. Wenn man die eingeweichten Decals nicht allzu nass (abtupfen) vom Trägerpapier löst kann man sie mit einer Pinzette halten, ohne dass sie sich einrollen. Ich arbeitete mit Gunze Mr. Setter und Mr. Softer. Man muss beim Positionieren aufpassen; Mr. Setter macht die Decals weich – sie können sich verziehen, wenn sie nicht auf dem Untergrund gleiten können, weil sie schon zu gut haften!

Ich habe für diese Linz-Version vereinfachte Anschriften gewählt. Sie wurden ab etwa 1942 eingesetzt. Der Kreis mit der 32 auf den Pufferhülsen bezeichnet Ringfederpuffer mit 32t Endkraft der Pufferfeder, die beiden Balken links und rechts weisen auf 110mm Hub hin. Ich habe auch die Decals Nr.16 von Sabre genutzt; das sind Zeichen für die Anhebestellen. Auf manchen s/w Fotos scheinen sie mir gelb zu sein – möglicherweise täusche ich mich da aber, sie haben nämlich weiß zu sein! Ein Herstellerschild an beiden Seiten der Bremserbühne musste auch sein. In diesem Fall Westwaggon. Leider war der Druck nicht 100%ig deckend, sodass ein weißer Rand an der Unterseite zu sehen war. Ich habe mich bemüht, ihn mittels Trockenmalen verschwinden zu lassen. Bei verzogenen Decals kann man z.B. mit der Schwammtechnik die unschönen Stellen etwas kaschieren.

Nach der Beschriftung versiegelte ich nochmals ggf. an Trägerfilmrändern mit X-21 und mattierte mit AK 183 Ultra Matte Varnish, unverdünnt und per Airbruh. Pinsel geht aber auch! Um die Decals auf den Außenlangträgern etwas zu homogenisieren, brushte ich noch eine Lage verdünntes Tamiya XF-57 Buff auf.

Restarbeiten:

Zum Schluss noch etwas Feintuning: an ausgewählte Stellen nochmal verdünnte „Engine Grease“ von Abteilung 502, an fehlerhaften (Schad-) Stellen Chipping oder Pastellkreiden, ein bisschen Trockenmalen hier, ein wenig AK Weathering Pencils da… besonders die Knebelwelle sollte farblich noch ausgestaltet werden. Und nicht die Zurrösen und das Geländer vergessen!

Zum Schluss noch etwas Feintuning: an ausgewählte Stellen nochmal verdünnte „Engine Grease“ von Abteilung 502, an fehlerhaften (Schad-) Stellen Chipping oder Pastellkreiden, ein bisschen Trockenmalen hier, ein wenig AK Weathering Pencils da… besonders die Knebelwelle sollte farblich noch ausgestaltet werden. Und nicht die Zurrösen und das Geländer vergessen!

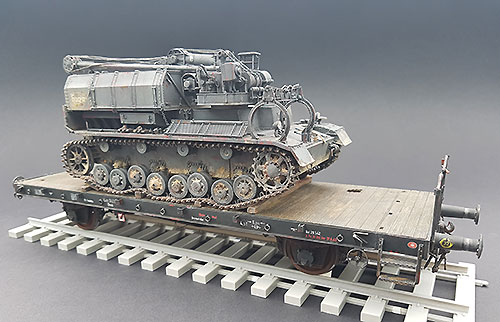

Als Schlussakt ist nach das Holzdeck gemäß der Beladung zu gestalten: Ölflecken, Verschmutzungen, Kettenabdrücke usw. bringen noch mehr Leben auf die Fläche. Für die Kettenabdrücke machte ich mir Schablonen aus Maskingtape. Die Abdrücke tupfte ich nun mit dünnen Vallejo Farben fast trocken auf, sodass nur ein leichter, fast durchscheinender Farbauftrag appliziert wurde. In meinem Fall ist nun ein Mun.Pz. IV verladen, gesichert nur mit Kanthölzern unter den Ketten gemäß zeitgenössischer Fotovorlagen. Geklebt habe ich die Holzbohlen mit KPVAC Holzkleber aus der Schreinerei. Er enthält Aceton mit einem Kunststoffanteil. Das Zeug zieht nach etwa zehn Minuten an und hält nach 24h Trocknung bombenfest!

| Fazit |

Auf den ersten Blick ist die Qualität der Detaillierung sehr gut – alles ist sauber und scharf ausgeprägt. Erst auf den zweiten Blick offenbaren sich die Mängel: falsch wiedergegeben, überdimensioniert oder schlicht nicht vorhanden. Warum nur werden solche Fehler gemacht, obwohl die (ein, also Trumpeter) Mitbewerber schon vor gut fünfzehn Jahren zeigten, wie es (zumindest teilweise) richtig gemacht wird?

Immerhin gibt es ja noch Aftermarket Produkte. Hier sticht L.Z. Models aus Irland heraus: für‘s ganz kleine Geld gibt es den o.g. Zurüstsatz, nahezu korrekt - und mit Ätzteilplatine!

Andere Mängel allerdings lassen sich nicht so ohne weiteres beheben: zu kleine Räder oder komplett falsche Puffer! Und die diversen Kleinserienhersteller geben hierfür bei ihren Conversions leider keine Maße an…

Gebaut habe ich parallel zu dieser Version mit Bremserbühne die Ausführung mit dem Fischbauch. Gedauert hat das Ganze etwa vierzehn Monate, so etwa 350 bis 400 Stunden pro Modell dürften es mindestens gewesen sein.

| Preis / Leistung: | ***** | Paßgenauigkeit: | ***** |

| Detailierung: | ***** | Schwierigkeitsstufe: | ***** |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Literatur:

- Carstens, Stefan: Güterwagen Bd. 3 Offene Wagen, MIBA Verlag 2003

- Carstens, Stefan: Güterwagen Bd. 6 Bestände u. Bauteile, MIBA Verlag 2011

- Diener, Wolfgang: Anstrich und Bezeichnung von Güter- u. Dienstwagen, MIBA 2017

- Reichsbahn-Zentralamt Berlin 1945: Güterwagen der Regelbauart, Zeichnung 524

Referenzen:

- Ommru Villach im DB Museum Koblenz

- www.bremsenbude.de , u.a. (Hikgbr1941.pdf)

© 08/2025 Christoph Garski

901Leser dieses Bauberichts seit dem 15.08.2025